料理教室「あきた地魚クラブ」 -魚を料理し、学び、美味しく食べよう-

第3回 マダラ

NPO法人秋田水生生物保全協会主催「あきた地魚クラブ」の第3回が、1月20日(火)に開催されました。

マダラの旬は1~3月、厳冬期の「雪の魚」、「鱈」だ。産卵期は2~3月、その時期になると産卵のため秋田県沿岸の水深100m前後に集まってくる。それに合わせて、漁業者は底びき網、さし網、定置網などで漁獲する。この時期が旬で、「タラ腹食べる」時期だ。

本日は15名全員が参加。最初に、マダラの姿を見ながら、背鰭3枚、臀鰭2枚、1本の長いヒゲなど特徴の説明(写真1)。また、実際に腹を開いて、肝臓、腎臓、心臓、胃袋などに説明。

今回使用するのは1m前後の雌3尾、雄2尾で、これを3枚にしたり、頭や骨を切ったりするのに料理屋「かわせみ」の店長古屋さんに御願いした。参加者は店長の流れるような包丁に、驚き、喜んでいた(写真2)。

そして調理の説明と実習は、いつもと同様「戸賀の母さん」。

1 つくり方と味

①タラの味噌漬け:写真3

本来は前日から味噌に漬けておくものだが、今回は特大の切り身を1時間半程度漬けてから焼いた。 雪のように真っ白なタラの身を堪能した。

②タラ鍋:写真4~6

頭や中骨、内臓、何でも入れるので、「じゃっぱ汁」、「ざっぱ汁」と呼んでいる。

味噌汁にするのが多いが、今回は粕(かす)を使用。やわらかな味に驚いていた。

③タラの子のいりあえ:写真7~9

大きな卵の塊を熱湯に入れ、箸をゆっくり回すと、黒い膜が簡単に除くことが出来る。

そこでタラの子がバラバラになってから、湯を完全に切る。あらかじめ切った人参やゴボウは軽く

炒めておき、そこに、タラの子を入れる。「タラの子のいり煮」と呼ぶ人も多い。つくり方のコツ

に参加者は驚き、食べたときにはクセの無い美味しさに、再度、驚いていた。

④昆布しめと卵の醤油漬け:写真10、写真11

昆布しめに使う身の皮のひき方は、包丁3割、皮を動かしながら引くのが7割だ。

卵の醤油付けは、生の卵の塊を手で搾り、生の卵を醤油漬けに生姜のスライスと昆布を入れておく

ことなどを行ったが、実際に食べたものは、味がしみておくように前日に作って置いたものだ。

2 試食会と感想(写真12、写真13)

これだけは、参加者の方が自ら作り、自分の味で感じる以外にない。アンケートでは、昆布しめと卵の醤油漬けは酒に合うとの声が圧倒的。タラの子のつくり方は初めての方が多くて、逆に驚いた。

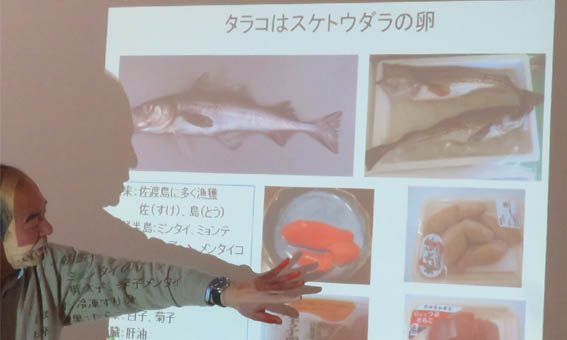

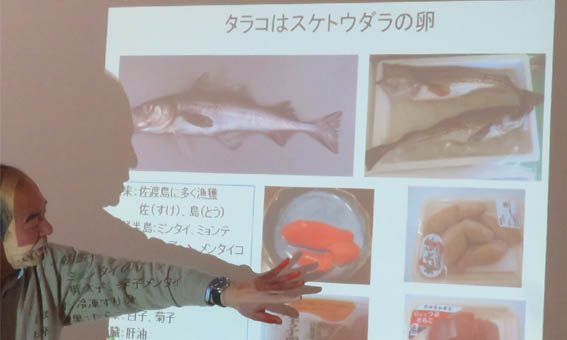

3 講義(写真14、写真15)

「その魚をつくって、食べ、勉強する」、はじめてその魚の美味しさがわかるのです。

今回はマダラです。

①秋田県での漁獲量は、ハタハタに次いで第2位です。

②漁獲は1~3月、それが産卵期で、沿岸の産卵場に集まるからです。

③卵の名前は、スケトウダラは「たらこ」、マダラは「たらのこ」です。スケトウダラは、かまぼ

こなどの「すり身」に利用され、たらこは辛子明太子としてています。

④昔はマダラと言えば、卵巣である「たらのこ」と身の味噌漬けや鍋だったのですが、近年、精巣

である「だだみ」ばかりで、身や卵の美味しさを知らない方増えています。

今日の料理講習会で、マダラの素晴らしさによく分かっていただけたと思います。

|

|

| 写真1 今日のマダラ |

写真2 マダラの切り方 |

|

|

|

|

| 写真3 タラの味噌漬けの準備 |

写真4 適当に切ったタラ汁 |

|

|

|

|

| 写真5 鍋には胃袋も忘れないように |

写真6 鍋に粕を入れ味をととのえる |

|

|

|

|

| 写真7 卵を入れ驚きの瞬間 |

写真8 タラの子の黒い膜も使う |

|

|

|

|

| 写真9 タラの卵を混ぜる |

写真10 昆布しめは、翌日にはできる |

|

|

|

|

| 写真11 醤油漬けは1日でできあがり |

写真12 タラのフルコース。これで一人前 |

|

|

|

|

| 写真13 全員で「いただきます!」 |

写真14 講義も全員まじめにやっている |

|

|

|

|

| 写真15 講義の中身も濃いです |

|

|

|